虫歯や歯周病は完治するの❓

さて、今回はよくある質問から。それは、『虫歯や歯周病は完治するの❓。』、です。この2つの病気を知らない方はいらっしゃらないでしょう。それほど身近な病気です。歯医者さんの治療の9割以上がこの2つがらみですからね😞。しかし、完治するのかどうかについては、歯医者さんと一般の方々とでかなり認識が異なります。

まず私達歯医者さんの認識ですが、虫歯・歯周病とも完治できる病気という認識はありませんΣ(・ω・ノ)ノ!。むしろ治療が一段落ついたあとが、大事、と言うか勝負とまで思っています。

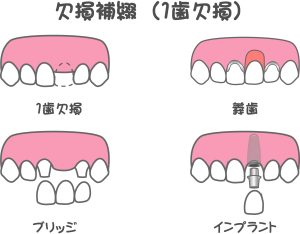

一般の方々の認識はどうでしょうか❓。虫歯や歯周病は歯医者さんに行けば簡単に治る病気という意識がありませんか❓。治療が一段落すると、来なくなる方はまだまだいらっしゃいます。治るか治らないかでいえば、ある程度治すことはできます。ただそれは、痛みなどの症状を取ったり、無くなった歯や歯ぐきを人工物で補填したりするだけです。完治にはほど遠いです。

それぞれの治療についてみていきましょうか👍。

🌟虫歯の治療。🌟

虫歯の治療は、虫歯の大きさや位置などで治療方針が変わってきます。白い詰め物で詰めることもあれば、銀歯を作ることもあります。虫歯が大きければ歯の神経を取らないといけないこともありますし、最悪歯を抜かないといけないこともあります🥶。

いずれの治療も完治したと言えるでしょうか❓。完治はもとの状態に戻すことが最低条件だと思っています。私達歯医者さんがやっているのは、代替品を使った修理にすぎません😞。しかし、もとの歯以上に強い人工物はありません。従って、修理はできますがもとの歯よりは弱くなると考えるべきです。

となると、治療後もお口の中が同じ状態だとまた悪くなってきます。歯医者さんで行う虫歯治療では完治はできない、また悪くなる可能性があることを認識すべきです😢。

🌟歯周病の治療。🌟

歯周病は歯を支える骨や歯ぐきが減ってくる病気ですね。治療は原因となる歯周病菌や歯石などを減らしていくこと🦠。歯周病が進んでいるときは、麻酔をして歯石を取っていくときもあります。

歯周病も治療を行うことで、数値的には治っていきます。しかし、やっぱり完治とは言い難い😞。無くなった骨や歯ぐきがもとに戻ることはありません。歯周病の治療は治すというより、歯周病の進行を止めると言った方がいいですね。しかもやっぱり状態としては弱くなっています。注意しないとまたすぐに再発してしまうのです🥶。

虫歯・歯周病とも私達歯医者さんは完治させることはできません。どうにか修理をする、病気の進行を止めるのが精一杯なんです🙇。

虫歯・歯周病とも感染症です。1度感染するとお口の中に常に住んでいる常在菌となり、完全に追い出すのは不可能です😢。これも、虫歯・歯周病が再発する原因となっており、完治できない、また根絶できない理由でもあります。ワクチンとかできると、また変わるかもしれませんね💉。

虫歯と歯周病、完治はない。治療が一段落した後こそが勝負ということを知っていただければと思います。もちろん、最初から悪くしないことが1番ですよ。

2025年10月3日 | カテゴリー:お役立ち記事, 新着情報, お母さん達からよくいただく質問, これがお薦め ホームケア, 歯科の豆知識 Q&A, 歯を長持ちさせるには, 歯周病予防, 治療について |

ではインプラントはどうなのでしょう。インプラントは顎の骨に人工の歯の根っこを埋め込みます。当然骨に影響はでます🥶。インプラントについては報告が少なく、わからないことが多かったのですが、最近少しずつまとまってきている感じでしょうか💦。

ではインプラントはどうなのでしょう。インプラントは顎の骨に人工の歯の根っこを埋め込みます。当然骨に影響はでます🥶。インプラントについては報告が少なく、わからないことが多かったのですが、最近少しずつまとまってきている感じでしょうか💦。

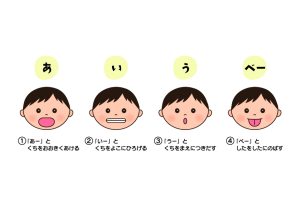

⓶、唇の突出(「ウー」と発音して行う。)と口角を引く(「イー」と発音して行う。)運動を繰り返します。大げさに精一杯やりましょう。ちなみに、この2つの運動を含んだお口周りの体操として「あいうべ体操」があります👍。

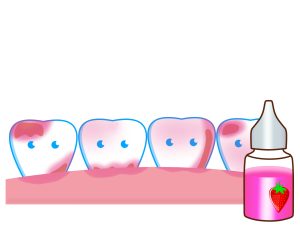

⓶、唇の突出(「ウー」と発音して行う。)と口角を引く(「イー」と発音して行う。)運動を繰り返します。大げさに精一杯やりましょう。ちなみに、この2つの運動を含んだお口周りの体操として「あいうべ体操」があります👍。 この優れた染め出しですが、嫌がられることもあります💧。汚れがはっきりみえるので恥ずかしい、唇や舌なんかも赤く染まってしまう、面倒くさいなどの理由です。ただ、やっぱりした方がいいです。今回はその理由をみていきましょう👍。

この優れた染め出しですが、嫌がられることもあります💧。汚れがはっきりみえるので恥ずかしい、唇や舌なんかも赤く染まってしまう、面倒くさいなどの理由です。ただ、やっぱりした方がいいです。今回はその理由をみていきましょう👍。 ◎汚れを落としやすい。◎

◎汚れを落としやすい。◎