歯周病を傷口に換算してみましょうΣ(・ω・ノ)ノ!

歯周病は不思議な病気です。歯を失う病気としては、虫歯にとならんで常にトップ2に君臨しています💦。ギネスブックには、「世界で最も一般に蔓延している感染症。」として登録されており、全身的にも様々な悪影響(肺炎や糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、関節リウマチ、早産など)があることがわかっています💦。それにも関わらず、あまり深刻な病気としてとらえられていない感じがありませんか。ひょっとしたら私達歯医者さんですら、少し甘く見積もっているのかもしれません😞。

その、原因の1つとして、死に直接関与しないことがあるでしょう。間接的には大いに関係しているのですが、なかなか実感がわかない。これは、どうしても否めないところです😢。

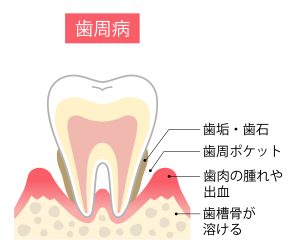

そしてもう1つの原因としては、目に余り触れないところで起こっていることが挙げられます。歯周病の病巣の中心は歯ぐきの表面にはありません。歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケットと呼ばれます。)の中が1番の病巣となっています💦。ここは通常、直接みることができない場所です😎。歯周病の方の歯周ポケット内面は、傷口になっています。潰瘍ともいい、毛細血管が露出しているような傷口なんです。当然さわるとすぐ出血してきます🥶。

この傷口がどれぐらいになるかをシュミレーションしてみましょう。歯全体に5mmの歯周ポケットがある歯周病を考えます。歯周ポケットの正常値は3mm以下です。全体的に5mmの歯周ポケットがある状態は、中等度の歯周病と考えていただければいいかと思います😞。この場合の傷口の面積はどれぐらいか❓。なんと72cm²(9cm×8cm。)程と見積もられています。これは手のひら大の面積です✋。重度の歯周病ならさらに広くなります。

この状態、どう思われますか❓。例えば、手のひら大の傷口がお腹にあったらどうしますか❓。ちょっとしたことで出血するようなじゅくじゅくした傷口ですよ🥶。当然治療しますよね。すぐにでも病院へと向かうでしょう。出血をとめたり、感染しないよう薬を塗ったり飲んだり、ガーゼで覆ったりすると思います。これだけの傷口をほっとく勇気のある方はなかなかいないのでは、と思います。当然、私もありません。

しかし、この傷口をそのままにしていることが多いのが歯周病という病気なんです。しかも、傷口の近くには歯周病菌がうようよしています🦠。歯周病菌や歯周病菌が出す毒素が傷口から体にどんどん入り込んでいます。再度お腹の傷口に例えれば、この傷口に絶えずばい菌を塗り込んでいるようなものです😢。

そんなことしませんよね。

こういった風に考えると、歯周病に対する考え方が少しかわるかもしれませんね。結構怖い病気なんですよ🥶。しっかり治療しましょうね。

2025年9月9日 | カテゴリー:新着情報, お母さん達からよくいただく質問, これがお薦め ホームケア, 歯科の豆知識 Q&A, 歯を長持ちさせるには, 院長からの発信, 歯周病予防 |