歯磨き粉のフッ素は効果絶大ですΣ(・ω・ノ)ノ!

現在虫歯はどんどん減ってきています。私達歯医者さんとしては嬉しいことです😊。やっぱり治療はしたくはありません。悲しくなります😢。

この虫歯の減少に大きな役割を果たしたのはフッ素です。歯磨き粉へのフッ素添加やフッ素洗口、そして歯医者さんでのフッ素塗布など様々な利用法がありますね。もちろん他にも要因はあるのですが、フッ素が大きな役割を果たしていることは、世界中の虫歯研究者の間で意見が一致していますΣ(・ω・ノ)ノ!。

その中でも歯磨き粉へのフッ素添加は世界中に最も普及しており、虫歯の減少に大きな役割を果たしているといわれています。どれぐらい効果があるかといいますと、論文レビューではフッ素を含む歯磨き粉の虫歯予防効果は24%となっています🎉。しかし、これは2、3年の研究報告による結果がほとんどを占めています。フッ素を含む歯磨き粉のように毎日使うものは、その後もどんどん効果が蓄積されていきます。予防効果がさらに大きくなっていくことがわかっています😲。そういった効果を加味するとどうなるか。フッ素を含む歯磨き粉の虫歯予防効果はなんと、『虫歯を半減する。』、『使わない場合は虫歯が倍になる。』といわれています🎇。これはもはや、フッ素を含む歯磨き粉を使った方が良いというレベルではありません。虫歯を減らしたいと思ったらフッ素入りの歯磨き粉の使用は必須といっていいレベルなのです😲。

日本でもフッ素を含む歯磨き粉はずいぶん普及しました。しかし、日本は虫歯予防のためのフッ素利用が外国に比べて遅れているのです。虫歯予防先進国である欧米に比べると、20年は遅れています💦。それは現在も同じで、現在日本の歯磨き粉に含まれるフッ素濃度は1500ppm(1%が10000ppmです。)が最大となっており、この量のフッ素を含む歯磨き粉が高濃度フッ素含有歯磨き粉として売られています。しかし、海外における高濃度フッ素含有歯磨き粉は2500ppm~5000ppmです😲。虫歯のリスクが高い成人や高齢者に起こる歯の根っこの虫歯に効果が高いことがわかっています。

フッ素にはいろいろな意見があります。虫歯研究者の方にも、歯医者さんでフッ素塗布には反対という方もいます💦。しかし、そんな研究者の方でも、歯磨き粉に含まれるフッ素の虫歯予防効果について否定される方、またその使用を反対する方はいません。それぐらい安全かつ効果が高い利用方法といえます。

前述しましたが、虫歯を減らしたいと思ったらフッ素入りの歯磨き粉の使用は必須といっていいレベルです🎇。年齢などによって使用する量などに注意が必要となりますが、使わないという選択肢はありません。わかないことがあれば何でもご相談ください。

2025年10月7日 | カテゴリー:新着情報, お母さん達からよくいただく質問, これがお薦め ホームケア, 歯科の豆知識 Q&A, 歯を長持ちさせるには, 虫歯ゼロで育てる秘訣, よくある質問 |

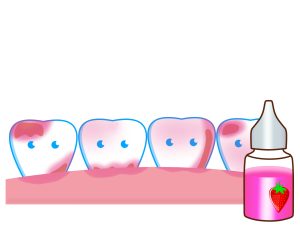

この優れた染め出しですが、嫌がられることもあります💧。汚れがはっきりみえるので恥ずかしい、唇や舌なんかも赤く染まってしまう、面倒くさいなどの理由です。ただ、やっぱりした方がいいです。今回はその理由をみていきましょう👍。

この優れた染め出しですが、嫌がられることもあります💧。汚れがはっきりみえるので恥ずかしい、唇や舌なんかも赤く染まってしまう、面倒くさいなどの理由です。ただ、やっぱりした方がいいです。今回はその理由をみていきましょう👍。 ◎汚れを落としやすい。◎

◎汚れを落としやすい。◎